Agriculture et biodiversité

L’agroforesterie : une agriculture au service d’écosystèmes riches en biodiversité

Les relations entre agriculture et biodiversité sont faites de liens d’interdépendances forts entre les pratiques agricoles, leurs effets sur la biodiversité et les bénéfices retours que l’agriculteur peut en tirer. Pratiquer une agroforesterie « du sol au paysage », telle que nous la concevons, génère des boucles vertueuses. Elle préserve la fertilité des terres agricoles, et maintient des paysages riches en biodiversité, pour bénéficier des services écosystémiques de celle-ci.

L’effondrement actuel de la biodiversité : état des lieux et causes identifiées

Qu’est-ce que la biodiversité ?

La biodiversité se définit selon trois types/niveaux interdépendants :

- la diversité des écosystèmes

- la diversité des espèces

- la diversité des individus au sein de chaque espèce / diversité génétique

La biodiversité décline

Le déclin de la biodiversité est aujourd’hui largement reconnu et documenté par la communauté scientifique. La plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) estimait ainsi en 2019 qu’entre 500 000 et 1 million d’espèces étaient menacées d’extinction dans les prochaines décennies (sur environ 2 millions d’espèces décrites, 10 millions supposées, mammifères, oiseaux, insectes et végétaux confondus), y compris en Europe.

En France, on estime que 14 % des mammifères, 24 % des reptiles et 23 % des amphibiens sont menacés de disparition*.

Concernant les insectes, selon une étude allemande, en 27 ans, plus de 75% de la biomasse des insectes volants aurait disparu dans les zones protégées. On estime actuellement que plus de 30 % des espèces d’insectes sont menacées d’extinction**. Ces observations n’épargnent pas le monde végétal, avec 15% des espèces de la flore vasculaire (ensemble des fougères et des plantes à graines ou à fleurs) menacées ou quasi menacées d’extinction, sur environ 5000 espèces répertoriées.

L’avifaune a elle aussi fortement décliné depuis 30 ans. On observe en effet une baisse de 30% des effectifs d’oiseaux des villes et des campagnes françaises, ainsi que 38% pour les effectifs d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles.

Les causes à ce déclin généralisé

Les causes de ce déclin massif ont été investiguées dans de nombreuses études.

Parmi les 5 pressions conduisant à l’effondrement de la biodiversité, les deux principales sont

- la destruction et l’artificialisation des milieux naturels (30 % des impacts)

- ainsi que la surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal d’espèces (23 % des impacts).

Ces deux causes peuvent être reliées aux usages des terres pour l’agriculture et aux pratiques agricoles associées. Viennent ensuite le changement climatique (14 % des impacts), les pollutions des océans, des eaux douces, du sol et de l’air (14 % des impacts) ainsi que l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (11 % des impacts).

Une récente étude publiée dans le journal Nature s’est penchée plus particulièrement sur les facteurs prédominants du déclin des insectes pollinisateurs, sentinelles de l’environnement. On retrouve en première place l’usage et l’aménagement des terres, fortement impactés par le développement de l’agriculture intensive majoritaire de nos jours, ainsi que l’usage de pesticides sur et hors des terres agricoles, et le changement climatique. Viennent ensuite l’impact d’agents pathogènes et d’espèces invasives.

La perte en diversité des gènes au sein des espèces, ainsi que des écosystèmes sont également fortement impactées par l’intensification de l’agriculture. Celle-ci a conduit à la réduction drastique du nombre de variétés de cultures produites et d’espèces élevées, ainsi qu’à une uniformisation croissante des paysages ruraux, au détriment du maillage bocager anciennement présent.

En 2010 la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) estimait ainsi que la mondialisation et l’uniformisation du modèle d’alimentation avaient conduit au XXème siècle à la perte de 75% de la diversité des cultures produites, aboutissant à une forte vulnérabilité de nos systèmes de production alimentaire.

Alors qu’en France les terres agricoles représentent plus de 50% de l’espace disponible, l’agriculture est une opportunité majeure pour recréer des territoires de riche biodiversité.

Pratiques agroécologiques et biodiversité, des services croisés

La biodiversité fonctionnelle, ou quand la biodiversité devient une solution agronomique

La biodiversité fonctionnelle est constituée de l’ensemble des êtres vivants qui apportent un service à l’acte de production agricole. Pour en citer quelques exemples :

- La faune du sol (micro, méso, macro) permet de garantir et maintenir sa fertilité

- Les auxiliaires de cultures (prédateurs, parasites et parasitoïdes que peuvent être les insectes, arachnides, l’avifaune ou les petits mammifères) permettent entre autres la régulation des ravageurs des cultures, permettant de limiter l’usage d’intrants

- Les insectes pollinisateurs assurent la pollinisation de 84% des espèces végétales cultivées en Europe.

Une agriculture propice au maintien d’une riche biodiversité

Diversifier ses productions

Parler de biodiversité agricole ne peut se faire sans considérer l’activité agricole elle-même comme part entière de l’écosystème local. Ainsi, chaque choix fait dans son activité agricole a un impact à la fois direct et indirect sur la biodiversité. Le niveau de diversification des activités de la ferme, des cultures produites, des races d’élevages et autres productions fait partie intégrante de la biodiversité et aura un impact majeur sur les autres compartiments de biodiversité.

Ainsi, en grandes cultures, il est pertinent de chercher à allonger les rotations culturales pour introduire une plus grande diversité d’espèces cultivées, et perturber les cycles de reproduction des ravageurs et adventices.

Faire des mélanges de variétés et d’espèces semées est aussi recommandé pour assurer la résilience des écosystèmes ainsi que la régulation des maladies.

Travailler son sol au minimum

Le labour profond d’un sol déstructure les horizons qui le composent, perturbant par la même occasion la faune et les champignons y vivant. En mélangeant différentes sous couches du sol (horizons), il favorise notamment certains vers, les endogés, au détriment des vers anéciques qui se retrouvent en partie détruits par les outils utilisés. Des organismes anaérobies se retrouvent en surface, tandis qu’à l’inverse des organismes aérobie sont enfouis, tous deux mourant. De même, le labour déstructure les réseaux mycéliens des champignons, pourtant indispensables pour permettre à bon nombre de plantes d’optimiser leurs apports en minéraux depuis le sol.

A contrario, un travail du sol nul ou minimum (dans les 10 premiers cm maximum) permet de préserver les vers de terre, pollinisateurs sauvages (70% des espèces des abeilles sauvages sont terricoles et affectionnent les sols non travaillés) et mycorhizes afin de bénéficier des services écosystémiques qu’ils rendent.

Garder un sol toujours couvert

La couverture végétale des sols a de nombreux impacts positifs sur la biodiversité, en améliorant la rétention en eau des sols ainsi que leur teneur en matière organique, au bénéfice de la microfaune des sols qui en retour cultive sa fertilité.

De plus, de nombreuses espèces végétales sont mycorhizées et dépendent pleinement des symbioses formées avec certains champignons pour leur survie, et inversement. Lorsqu’adviennent de longues périodes sans couvert végétal, le réseau mycorhizien s’en trouve à minima perturbé (dès le premier mois), et finit par mourir si la période de sol nu dure plus de 6 mois.

Ainsi, il est préconisé de passer au semis sous couvert quand c’est possible, et d’utiliser des couverts d’interculture favorables aux mycorhizes.

De plus, en choisissant les espèces appropriées, les couverts végétaux peuvent être des ressources alimentaires complémentaires pour les pollinisateurs sauvages, notamment dans les périodes où la ressource florale manque par ailleurs.

La diversification des rotations, la limitation du travail du sol et la couverture permanente des sols sont les trois piliers de l’agriculture de conservation des sols : une démarche agricole vertueuse envers la biodiversité.

Limiter les intrants

Les produits phytosanitaires ont tous un impact, direct ou indirect, sur la biodiversité, et doivent être restreints au maximum dans leur usage à la ferme

La faune entomophile sera bien sûr impactée en premier plan par l’usage d’insecticides, mais il ne faut pas négliger l’effet des fongicides et herbicides, qui impactent indirectement les insectes par la réduction des sources de nourriture disponibles (flore disponible pour les pollinisateurs par exemple).

Toute la chaine trophique s’en trouve par conséquent impactée, avifaune et petits mammifères en première ligne.

La réduction des intrants est donc un levier notable pour concilier au mieux agriculture et préservation de la biodiversité.

Réintroduire la culture de l’arbre

Au-delà des multi bénéfices qu’apporte l’arbre en termes de services écosystémiques et agronomiques, réintroduire l’arbre à la ferme permet de diversifier les habitats disponibles pour la faune sauvage, mais aussi la nourriture disponible via les fruits et autres baies pour les oiseaux ainsi que le nectar et le pollen pour les pollinisateurs.

Conserver et aménager des zones refuges

Lors des différentes interventions de l’agriculteur au champ, qu’elles soient mécaniques ou chimiques, la faune sauvage a besoin de zones refuges où pouvoir migrer pour se re déployer ensuite.

La distance moyenne de dispersion des carabes, arthropodes communs des paysages agricoles, est souvent prise pour référence pour conseiller une distance maximum de 100m entre deux zones refuges. Ces zones refuges peuvent être des bandes enherbées ou fleuries mais également des haies, abris particulièrement utiles à la biodiversité pour la nidification, l’alimentation ou encore la reproduction de nombreuses espèces. A noter qu’à surface égale une parcelle bordée de haies à géométrie rectangulaire sera plus favorable à la biodiversité qu’une parcelle carrée, la proportion de parcelle située à plus de 100m des zones refuges étant inférieure à celle d’une parcelle carrée de même surface.

Ces éléments semi-naturels servent également de zones refuges au réseau mycélien, afin que celui-ci puisse se développer de nouveau après une éventuelle perturbation du sol sur la zone de culture.

Enfin, les zones refuges peuvent aussi être des espaces laissés sans intervention pour au moins quelques mois, le temps que la végétation spontanée y prenne place et puisse développer son potentiel en services écosystémiques rendus pour l’activité agricole.

L’agroforesterie : une solution fondée sur la nature pour un paysage favorable à la biodiversité

Une agriculture pensée selon les principes mentionnés ci-dessus permettra aux paysages ruraux de retrouver un bocage riche et favorable à la biodiversité : une trame d’habitats et de nourriture pour la biodiversité faunistique, des zones préservées pour leur déplacement, mais également refuges pour la biodiversité aérienne mais aussi sous terraine.

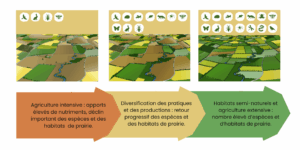

Les effets des pratiques agricoles sur la biodiversité à l’échelle des territoires, d’après un schéma de la Cour des comptes européenne